16° Festival Spello Splendens

Inaugurazione 28 Dicembre 2025

Eventi dal 2 al 4 Gennaio 2026

https://centrostudiadolfobroegg.it/festival-spello-splendens-2025/

Il Centro Studi Europeo di Musica Medievale “Adolfo Broegg” di Spello (Pg), curato dall’Associazione Musicale Micrologus, organizza e presenta, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Spello, il 16° Festival “SPELLO SPLENDENS” – VOCI E SUONI DEL NATALE.

Il Festival vi invita a riscoprire la bellezza di particolari musiche, poco conosciute ma assai importanti per la festa del Natale, attraverso concerti di musica Medievale e Tradizionale. Inoltre, si intende valorizzare le sonorità di antichi strumenti, una volta ben conosciuti, che oggi stanno avendo una lenta ma costante ripresa nell’uso: parliamo di zampogne, ciaramelle e cornamuse, che durante il Natale hanno svolto un importante ruolo nell’annunciare il Rito e la Festa, insieme a tanti altri strumenti musicali che oggi si stanno riscoprendo.

Il concerto di inaugurazione, il 28 gennaio, vedrà il MICROLOGUS ripercorre il tema del francescanesimo, la devozione popolare e il canti del Natale delle confraternite nel Medioevo.

Il 2 Gennaio, dal vicino Lazio, LI NINNI ci restituiranno la musica tradizionale del Natale, quella più sconosciuta e dimenticata della loro regione, con la cantante Giulia Tripoti accompagnata (anche con zampogna e ciaramella) dai suoi validi strumentisti.

Sabato 3 Gennaio sarà il giorno centrale del Festival. Si incomincia con un concerto evento perché, per la prima volta in Umbria, abbiamo l’occasione di ascoltare un Quartetto di flauti dolci, formazione strumentale già rara in Italia; sono i 4 FLAUTI SPIRITUOSI, musicisti formatisi al Conservatorio di Musica di Cosenza, con un programma di musica antica e popolare del Natale, rivisitata in maniera Barocca e ricca di virtuosismo. A seguire, Zampogne e Lenticchie, raduno libero dei musicisti, per rinnovare la tradizione dell’offerta propiziatoria del cibo, grazie alla collaborazione dei ristoratori del Centro Storico di Spello. Ci sarà da divertirsi tutti insieme. La notte, il concerto del TRIO CECCOTTI – IAMELE – RIZZO con un programma di musiche tradizionali Bretoni-Francesi interpretate con un vasto e sorprendente strumentario.

Domenica 4 Gennaio, dal Nord Italia, un concerto di musica rinascimentale, proveniente dal bellissimo Cancionero de Uppsala, del gruppo ABALL REDON; saranno in molti a cantare e suonare in polifonia villancicos de Navidad dedicate al Duca di Calabria.

Oltre ai concerti, tutti a ingresso gratuito, ci sono iniziative collaterali quali stage, laboratori e la mostra di strumenti antichi.

I concerti si terranno nel Teatro Subasio, nella Chiesa di Sant’Andrea, nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale e nell’Auditorium del Centro Studi “Adolfo Broegg”.

I musicisti, nei loro concerti, ci presenteranno le caratteristiche dei repertori e degli strumenti usati.

I Direttori Artistici

Goffredo Degli Esposti

Gabriele Russo

16°Corso Internazionale di Musica medievale

28 luglio – 2 agosto 2025 – Spello

16°Corso Internazionale di Musica medievale

28 luglio – 2 agosto 2025

Cantico

Dalle Laudes Creaturarum di San Francesco fino al repertorio laudistico del XV sec.

Il Cantico delle Creature prima lauda e primo testo poetico scritto in volgare umbro nel 1225 è la pietra angolare del 16° corso internazionale di musica medievale a 800 anni dalla sua composizione. Il poema, incarna l’amore di Francesco per il creato e per tutti gli esseri animati e inanimati. Probabilmente ispirato dal Cantico dei tre fanciulli, è stato pensato per essere cantato e come la Compilazione di Assisi ci trasmette, fu Francesco stesso a comporre una melodia che insegnò ai suoi compagni.

…Voglio quindi, a lode di lui e a mia consolazione e per l’edificazione del prossimo, comporre una nuova lauda del Signore riguardo alle sue creature. Ogni giorno usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere […]. E postosi a sedere, si concentrò a riflettere e poi disse: Altissimo, onnipotente, bon Segnore. E vi compose una melodia e la insegnò ai suoi compagni perché la ripetessero. (Compilazione di Assisi, cap. 83)

È proprio con il movimento francescano, durante la vita di Francesco di Assisi (1182-1226) che si fecero i primi esperimenti di poesia religiosa in volgare. Il testo del Cantico delle creature, conservato nel codice 338 della Bibl. Comunale di Assisi, è scritto sotto un tetragramma, ma quello spazio sotto l’incipit, destinato alla notazione, non è stato mai riempito. Seguendo le ricerche di Lucia Marchi e di altri studiosi, si può tentare una ricostruzione musicale di questo testo affidandosi a quel repertorio gregoriano coevo al tempo di Francesco che sicuramente lui conosceva e dal quale poteva aver tratto ispirazione.

Francesco e i suoi fratelli si definivano Joculatores domini “menestrelli di Dio”, erano mendicanti dell’ordine francescano la cui regola era quella di predicare e aiutare i poveri. Cantando le lodi nelle piazze e raccogliendo tanti seguaci, crearono un fervido movimento che si diffuse molto rapidamente in Italia e anche in Francia.

Tra i numerosi libri di laudi, conservati in genere senza musica, abbiamo l’eccezione del codice di Cortona 91 (fine XIII sec.) e del Laudario Magliabechiano B.R. 18 (metà del XIV sec) in cui vi sono le più antiche e preziose testimonianze musicali di una vasta tradizione. Questa tradizione era affidata inizialmente solo alla memoria degli esecutori, custodi di un ricchissimo repertorio di cui, purtroppo, rimane solo la parte trasmessa dai codici.

La pratica del canto delle laudi presso le varie confraternite religiose (dei Bianchi, dei Flagellanti, ecc.) è attestata per mezzo di precisi riferimenti nelle cronache dell’epoca. Soprattutto è da sottolineare come tale canto sia stato uno dei momenti principali e più significativi di rinnovamento spirituale e di emancipazione delle confraternite dalla tradizione liturgica medievale; un forte punto di coesione tra i fratelli che, praticamente ogni giorno, si riunivano per la preghiera.

La lauda dei primordi è un canto semplice, monodico, facile da cantare per tutti i confratelli (almeno nel ritornello), eppure, proprio perché canto corale, sempre ispirato ed emozionalmente profondo. I testi di queste laudi, nei nascenti dialetti, trattano vari argomenti: canti di lode alla Vergine, canti sulla Natività, Passione e Resurrezione di Cristo, la lode dei Santi, canti penitenziali e sulla morte.

Echi di questo importante mondo musicale sono vivi ancora oggi all’interno delle più arcaiche tradizioni popolari italiane Le processioni, i canti rituali, le sonate e le danze, i repertori paraliturgici della Settimana Santa rimasti ancora in uso in alcune zone della penisola, sono la sopravvivenza di stili e tecniche musicali, di significati antropologici e sociali, e di una spiritualità, che affondano le proprie radici nel Medioevo e forse anche oltre.

Il corso quindi partirà dalle origini della lauda esaminando i manoscritti che hanno trasmesso il repertorio monodico Ms. Cortona 91 e il Magliabechiano B.R.18 conservato a Firenze per ricostruirne la funzione legata ai movimenti confraternali che avevano la pratica quotidiana del canto delle laudi alla base dei loro statuti. Si studieranno anche laudi polifoniche del XIV e XV sec. di area fiorentina e veneta.

Sappiamo, da ricerche recenti, che la danza poteva accompagnare il canto di alcune laudi, la danza sacra faceva parte di quella letizia che doveva accompagnare le lodi di Dio questo sempre secondo il pensiero di Francesco; ecco che, anche la ricostruzione di elementi coreografici sarà parte integrante della formazione.

Vai ai corsi/laboratori >>

Vai ai concerti >>

Vai agli eventi >>

Corso di Musica medievale

Corsi di Canto, Liuto, Strumenti a Fiato e a Corda, Ghironda, Organo portativo, Percussioni, Danze popolari.

Spello (Pg)

28 luglio-2 agosto 2025

Conferenze ore 19,00 (gratuite)

28 -07-2025 Placida Staro:Salve, Regina!

29-07-2025 (online) Lucia Marchi: Sulla ricostruzione musicale delle Laudes Creaturarum di Francesco d’Assisi

30-07-2025 Crawford Young: “La Cetra di Francesco”

31-07-2025 Marco Gozzi: Dal segno del Laudario di Cortona al suono vivo

01-08-2025 (online) Francesco Zimei : La lauda specchio dell’evoluzione formale nella musica italiana del medioevo e rinascimento

Saggio Finale

del Corso di Musica Medievale

Chiesa di Sant’Andrea

2 agosto 2025, ore 18,30

Corso di Canto Gregoriano 2025

con Andres Montilla

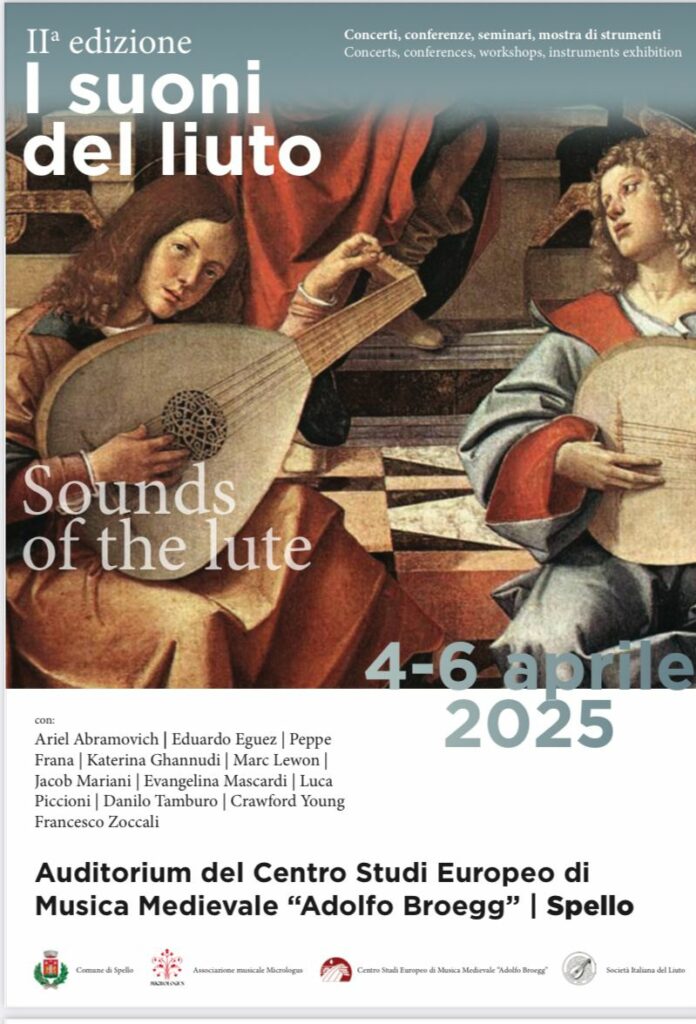

I SUONI DEL LIUTO 2 edizione

4-6 aprile 2025

Festival Spello Spendens

16° FESTIVAL Spello Splendens

https://centrostudiadolfobroegg.it/festival-spello-splendens-2025/

28 dicembre 2025

2-3-4 gennaio 2026

Un Festival di musica medievale, rinascimentale e di tradizione orale che propone la riscoperta di particolari strumenti, come le zampogne, le ciaramelle e le cornamuse.

Concerti, mostre, conferenze, lezioni e stage per presentare la grande varietà di strumenti e repertori musicali della musica medievale italiana ed europea.

16° Corso Internazionale di musica medievale

Lezioni di Canto, Liuto, Strumenti a Fiato e a Corda, Ghironda, Organo portativo, Percussioni, Danze popolari

Spello (Pg) e Conferenze sugli aspetti della musica medievale.

A Spello, dal 28 luglio al 2 agosto 2025

Potenza e bellezza delle nostre tradizioni musicali

Con il Festival Spello Splendens e con il Corso Internazionale di musica medievale vogliamo far riscoprire una preziosa tradizione musicale fatta di archi, liuti, strumenti medievali a fiato, ghigonda e tanto altro …

Corsi di musica medievale

controlla i corsi in programma

Resta sempre aggiornato sui nostri eventi, concerti

e corsi di musica!

Vuoi scoprire la preziosa tradizione musicale del Medioevo fatta di archi, liuti, strumenti a fiato, canti e tanto altro?